Die Auswahl von Wissenschaftlern als Quellen durch den Journalismus ist besser als ihr Ruf. Grund zur Zufriedenheit gibt es dennoch nicht. Denn jenseits der Wissenschaftsressorts fehlt es auch in großen Häusern an Kompetenz im Umgang mit Wissenschaft. Ein Forschungsbericht. VON MARKUS LEHMKUHL

Zuweilen gibt es mehr oder minder markante Unterschiede zwischen der Selbstwahrnehmung vieler Journalisten und den Befunden von Journalismusforschern. Das betrifft nicht nur, aber auch die Expertenauswahl. Journalisten, insbesondere Wissenschaftsjournalisten, betonen gerne die Bedeutung fachlicher Expertise für die Auswahl. Damit ist gemeint, dass Experten auch zu den Themen wissenschaftlich arbeiten, zu denen sie sich öffentlich äußern. Unter Sozialwissenschaftlern ging man bisher davon aus, dass die fachliche Expertise eines Wissenschaftlers für die Auswahl durch Journalisten allenfalls ein Aspekt unter mehreren anderen ist: Erreichbarkeit, Kommunikationskompetenz, Meinungsfreude, hierarchische Stellung, auch lokale Nähe…., all das spiele neben der fachlichen Expertise eine mindestens gleichwertige Rolle, wenn nicht gar eine größere.

Welche Bedeutung fachliche Expertise für die Auswahl aber genau spielt, haben nur wenige Sozialwissenschaftler genauer zu beleuchten versucht. Die, die es vor langer Zeit taten, kamen zum Teil zu sehr alarmierenden Ergebnissen. So etwa Gordon Shepherd, der Anfang der Achtziger eine Arbeit publizierte, derzufolge nur eine Minderheit der als wissenschaftliche Experten zitierten Akteure je einen wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht hatte, geschweige denn einen zu genau dem Thema, zu dem sie sich äußerten. Wenn überhaupt „echte“ Wissenschaftler zu Wort kamen, dann waren das so genannte „Celebrities“, also wissenschaftliche Schwergewichte mit hoher Reputation, die aber über null komma null fachlich einschlägige Expertise verfügten.

Das Bild, das einzelne Folgestudien zeichneten, fiel zwar bei weitem nicht so düster aus. Allerdings setzte sich unter Journalismusforschern durchaus der Eindruck fest, fachliche Expertise spiele für die Expertenauswahl keine entscheidende Rolle. Und überhaupt käme es darauf auch nicht an, Experte sei halt der, der durch den Journalismus als solcher ausgegeben wird.

Diese Haltung ist natürlich problematisch. Denn wie soll die Glaubwürdigkeit einer wissenschaftlichen Quelle abgeschätzt werden, wenn nicht angegeben werden kann, ob ihre Botschaft auch durch Expertise gedeckt ist? Wir haben deshalb die Expertenauswahl von deutschen und amerikanischen Journalisten genauer angesehen, und zwar bezogen auf drei gesundheitsbezogene Risikothemen: Antibiotika-Resistenz, Grippepandemie und Ebola. Analysiert haben wir die Auswahl von Experten über einen Zeitraum von gut 20 Jahren, zwischen 1993 und 2015. Basis war eine relativ kleine, geschichtete Zufallsauswahl aus über 17.000 Artikeln, die in der SZ, der Welt, dem Spiegel, der dpa, der New York Times und in

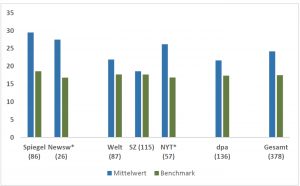

Durchschnittliche Zahl der Zitierungen wiss. Experten aufgeschlüsselt nach Medientiteln (in Klammern die Zahl der Akteure). Deutlich wird, dass die beiden Wochenmagazine Der Spiegel und Newsweek Wissenschaftler präferieren, die über eine vergleichsweise hohe fachwissenschaftliche Reputation verfügen. Das lässt sich stützen auf den Vergleich der durchschnittlichen Zitierrate der öffentlichen Experten mit allen seit 1999 publizierten Papern der drei Felder, die Benchmark. Der Unterschied ist beim Spiegel signifikant, bei Newsweek angesichts der geringen Fallzahl nicht. Ebenfalls nicht signifikant ist der Unterschied bei der New York Times, obwohl auch hier der durchschnittliche Impact der ausgewählten Wissenschaftler deutlich größer ist als bei den anderen Tageszeitungen und der dpa, wobei für die beiden amerikanischen Titel einschränkend wirkt, dass nur die Ebola-Berichterstattung analysiert wurde.

Newsweek erschienen sind. In den knapp 800 ausgewählten Artikeln kamen 378 wissenschaftliche und medizinische Experten zu Wort.

Für jeden einzelnen dieser Experten haben wir ein bibliometrisches Profil erstellt, d.h. wir haben bestimmt, wie viele wissenschaftliche Publikationen er insgesamt verfasst hat, wie viele davon thematisch einschlägig waren und wie häufig diese Arbeiten zitiert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Öffentlichkeit vermittelt über Journalismus mindestens in diesen drei Themenfeldern Handlungsempfehlungen, nähere Erläuterungen und Bewertungen zu lesen bekam, die weit überwiegend von wissenschaftlich tätigen Personen stammten. Nur für 18 Prozent (67) der zitierten Experten konnten wir überhaupt keine Publikationen nachweisen. 18 Prozent erscheint nicht problematisch, weil insbesondere bei Ebola, aber auch bei der Grippepandemie, durchaus viele praktisch tätige Ärzte zu Wort kamen, die nicht publizieren.

Der Anteil von Akteuren ohne thematisch einschlägige Publikationen war beträchtlich höher, er lag bei 38,4 Prozent. Alle übrigen haben im Mittel gut 14 Aufsätze veröffentlicht, die sich mit Ebola, Grippeviren oder mit resistenten Erregern befassten. Man kann sich darüber streiten, wie dieser Anteil zu interpretieren ist. Mindestens lässt sich sagen, dass das, was manche Sozialwissenschaftler bisher glaubten, nicht bestätigt werden kann: Die Welt der öffentlichen Experten wird mindestens bei diesen drei Issues und mindestens in den sechs untersuchten Medientiteln nicht dominiert von Leuten, die fachlich unterbelichtet sind. Etwas prägnanter formuliert: Der Print-Journalismus macht aus der Öffentlichkeit sicher keinen Hort für wissenschaftliche Dampfplauderer.

Damit ist freilich noch nichts darüber gesagt, ob Journalismus die wenigen Größen eines Fachgebietes gezielt auswählt und ihnen so ein besonderes Gewicht in laufenden Debatten verschafft. Um diese Frage zu beantworten, haben wir unter anderem den Impact derjenigen, die öffentlich in Erscheinung getreten sind, mit denen verglichen, die nicht vorkamen. Wir haben für jeden einzelnen Akteur bestimmt, wie häufig die von ihm publizierten, thematisch einschlägigen Arbeiten von anderen zitiert wurden. Es gibt eine Reihe von

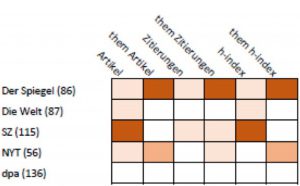

In der kleinen Heatmap sind signifikante Zusammenhänge abhängig von ihrer Stärke hervorgehoben. Beim Spiegel korreliert die Häufigkeit, mit der Experten zitiert worden sind, signifikant positiv mit der Zahl thematisch einschlägiger Artikel (them Artikel) dieser Experten, mit dem durchschnittlichen Impact dieser Arbeiten (them Zitierungen) und mit dem h-index, der sich auf die thematisch einschlägigen Arbeiten bezieht (them h-index). Ähnlich ist das Muster bei der NYT. Genau dieses Muster untermauert den Befund, das nicht irgendeine Expertise (wie bei Welt und SZ), sondern fachlich spezifizierte Expertise ein Auswahlfaktor dieser beiden Titel ist (Newsweek wurde wegen zu geringer Fallzahl nicht miteinbezogen).

Indikatoren, die man für diese Bestimmung des „Impacts“ eines Wissenschaftlers nutzen kann. Wir haben unter anderem die durchschnittliche Zitierrate gewählt. Es wurde also bestimmt, wie oft eine thematisch einschlägige Arbeit im Durchschnitt von anderen zitiert wurde. Im Mittel bringen es die öffentlichen Experten auf einen Wert von 19,9, d.h. jede einzelne der thematisch einschlägigen Publikationen wurde knapp 20 Mal zitiert.

Diesen Wert haben wir verglichen mit der durchschnittlichen Zitierrate sämtlicher thematisch einschlägigen Arbeiten der drei Felder, die seit 1999 veröffentlicht worden sind. Ergebnis: Jede der tausenden Arbeiten in den drei Feldern wurde im Mittel knapp 18 Mal zitiert. Das heißt: Der Impact der öffentlichen Experten von 20 liegt zwar leicht über der Benchmark von 18, trotzdem wird man nicht davon sprechen können, dass die gezielte Auswahl von fachlich ausgewiesenen Experten bei wissenschaftsnahen Themen ein allgemeines journalistisches Leistungsmerkmal ist.

Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man die einzelnen Medientitel gesondert analysiert. Wie das Balkendiagramm ausweist, ergeben sich insbesondere beim Spiegel, aber auch bei den US-amerikanischen Spitzentiteln Newsweek und der NYT belastbare Hinweise darauf, dass es sich hier etwas anders verhält. Diese Titel schaffen es offenbar besser als Welt, SZ oder dpa, auch herausragende Fachwissenschaftler als Quellen zu gewinnen, mithin handelt es sich insbesondere beim Spiegel um ein journalistisches Leistungsmerkmal, das sich auf die gesamte Berichterstattung zu diesen drei Themen bezieht.

Wir haben eine ganze Reihe von weiteren Analysen gemacht, um zu klären, ob tatsächlich fachwissenschaftlich besonders gut ausgewiesenen Experten seitens einzelner Redaktionen mehr Gewicht eingeräumt wird. So haben wir eine Korrelationsmatrix erstellt (siehe Heatmap), die neben der bloßen Nennung von Akteuren auch die Häufigkeit berücksichtigt, mit der sie in den jeweiligen Medientiteln zitiert wurden. Auch hier bestätigt sich der Eindruck, dass insbesondere der Spiegel, aber auch die New York Times fachlich ganz besonders ausgewiesenen Experten größeres Gewicht beimessen, während sich bei den übrigen Medientiteln dieser Zusammenhang nicht zeigt.

Mit anderen Worten: Die professionelle Tätigkeit von Journalisten insbesondere im Nachrichtenmagazin Der Spiegel sorgt für eine Überrepräsentation zentraler fachwissenschaftlicher Akteure in der gesamten Berichterstattung des Medientitels. Genau dies markiert den Unterschied insbesondere zu den beiden überregionalen deutschen Tageszeitungen Die Welt und Süddeutsche Zeitung sowie der Nachrichtenagentur dpa.

Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Kriterium in diesen Titeln überhaupt keine Rolle spielt, mithin also zufällig zustande kommt. Bei ihnen muss man aber etwas genauer hinsehen. Denn dass sie vergleichsweise schlecht abschneiden, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass für die Expertenauswahl der Journalisten außerhalb der Wissenschaftsressorts fachwissenschaftliches Renommee kein Kriterium ist. Dies gilt besonders für die Welt.

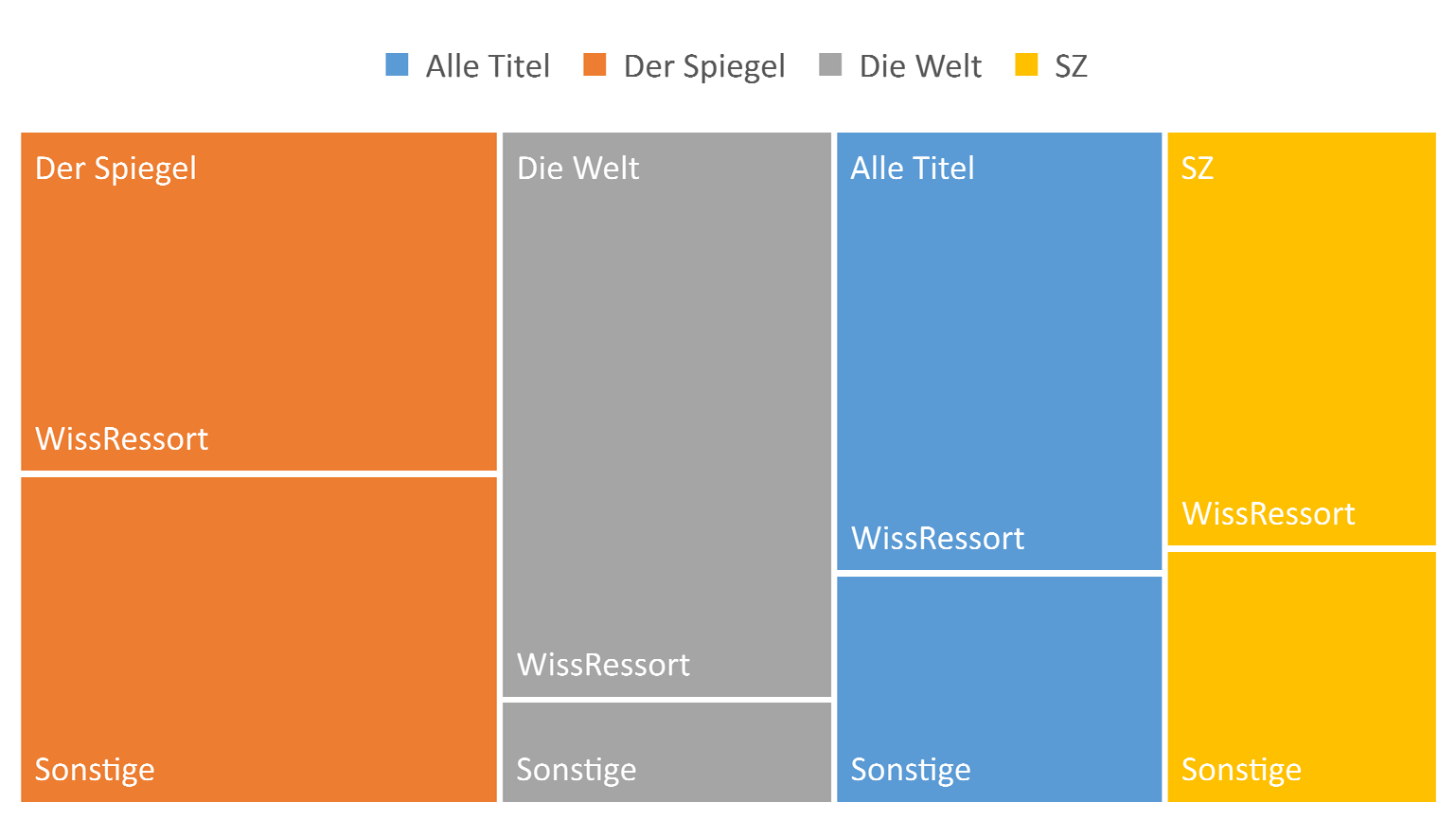

Die Tree Map illustriert, über welche Reputation die ausgewählten Experten je nach Medientitel verfügen und welchen Anteil daran die Wissenschaftsressorts haben. Besonders deutlich ist der Unterschied bei der Welt. Die fachliche Reputation der durch die Wissenschaftredaktion ausgewählten Experten ist zwar höher als die der Spiegel-Redaktion. Die der Experten in Welt-Artikeln anderer Ressorts ist aber schlechter als die aller anderen Medientitel. Darum schneidet die Welt im Vergleich nicht besser ab als die dpa oder die SZ, für die ähnliches gilt, allerdings ist der Unterschied in der SZ weniger stark ausgeprägt.

Veranschaulichen lässt sich das durch den Vergleich von Artikeln der Wissenschaftsressorts mit denen anderer Ressorts. Wie die Tree Map zeigt, ist der Unterschied der Expertenauswahl zwischen den Wissenschaftsressorts und den übrigen bei der Welt besonders groß, beim Spiegel ist er sehr klein. Ebenfalls deutlich ist er in der SZ. Leicht überspitzt formuliert: Es ist die Auswahl der Kollegen in den anderen Ressorts, die sowohl der Welt als auch der SZ die Statistik verhageln. Nimmt man die bibliometrischen Indikatoren „Zahl einschlägiger Aufsätze“ und „h-Index“ als quantitativen Maßstab, dann ist die Expertenauswahl in den sonstigen Ressorts über alle Titel hinweg betrachtet etwa drei Mal schlechter.

Darüber hinaus können die Unterschiede insbesondere zwischen dem Spiegel und den anderen durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren erklärt werden: Erstens ist davon auszugehen, dass Nachrichtenmagazine im Allgemeinen und Der Spiegel im Besonderen über Personal mit der nötigen Expertise und über Routinen verfügen, um herausragende fachwissenschaftliche Akteure von weniger renommierten unterscheiden zu können. Zweitens und wichtiger verfügen sie angesichts der nur wöchentlichen Erscheinungsweise über größere zeitliche Ressourcen für die Recherche und die Kontaktaufnahme. Und drittens erhöht sich angesichts ihres Rufes, den sie auch unter Wissenschaftlern genießen, die Wahrscheinlichkeit, einzelne Kapazitäten auch zu Statements bewegen zu können. Das ist gerade in Zeiten massiver öffentlicher Aufmerksamkeit und angesichts der grundsätzlich sehr kleinen Zahl von „führenden“ Wissenschaftlern ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Relativ klar deuten die Befunde darauf, dass die Integration fachlichwissenschaftlicher Expertise ein Leistungsmerkmal von Wissenschaftsressorts ist. Und dass es jenseits von Wissenschaftsressorts auf den Ausweis fachlicher Expertise nachwievor nicht ankommt. Auch gestützt auf andere Untersuchungen muss man wohl davon ausgehen, dass es an Zeit, aber auch an Kompetenz im Journalismus in seiner Breite mangelt, um fachlich ausgewiesene Experten zu recherchieren. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Science Media Center den „ExpertExplorer“ entwickelt. Er ist als Werkzeug insbesondere für jene hilfreich, die nicht täglich mit Wissenschaft befasst sind. Eine Vorstellung dieser Webapplikation folgt in Kürze.

Markus Lehmkuhl ist Professor für Wissenschaftskommunikation in digitalen Medien am Karlsruher Institut für Technologie.

Markus Lehmkuhl ist Professor für Wissenschaftskommunikation in digitalen Medien am Karlsruher Institut für Technologie.

Die Studie wurde gefördert durch Mittel des BMBF im Rahmen des Verbundvorhabens RAI (www.rai.de). Sie wurde auf der Fachgruppentagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik am 8. Februar an der TU in Braunschweig erstmals präsentiert und hat ein Peer Review-Verfahren durchlaufen.

Pingbacks

[…] allen Leserinnen und Lesern, wir hatten eine kleine, aber treue Fangemeinde. Zusammen mit Prof. Dr. Markus Lehmkuhl vom KIT betreiben wir mit dem SMC Lab weiterhin Forschung zur Themenselektion des […]