Was passiert, wenn Journalismus die Berlin Science Week entdeckt?

Veröffentlicht am 4. November 2018 von Redaktion Hinterlasse einen Kommentar

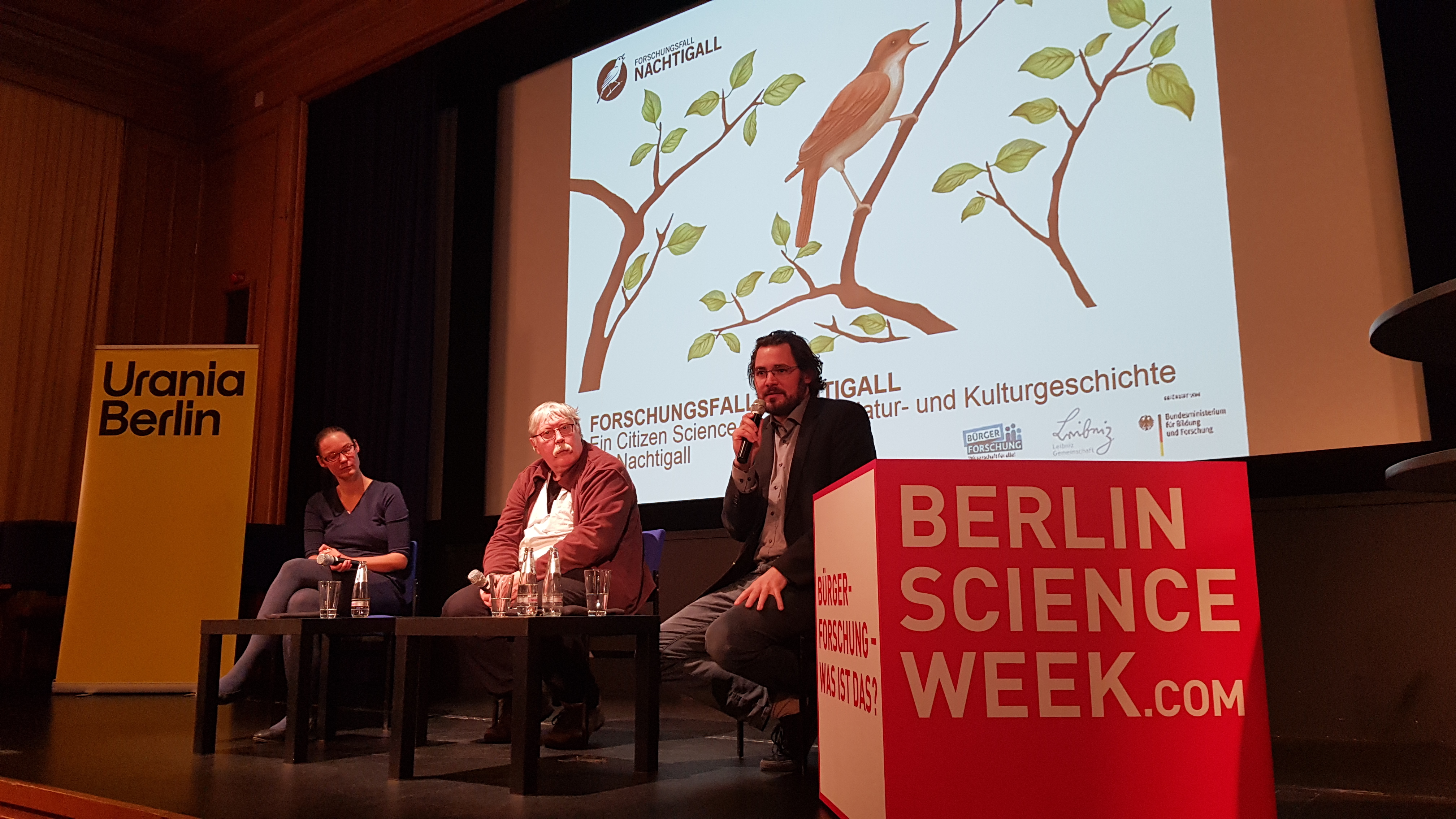

Manfred Ronzheimer diskutiert am ersten Tag der Berlin Science Week 2018 in der Urania: Was ist Bürgerforschung? (Foto: privat)

Wie kann Wissenschaftsjournalismus mit einem Großereignis der Wissenschaftskommunikation umgehen? Kann er seine eigenen Qualitäten sichtbar und benutzbar machen? Oder geht er in der Flut der interessengeleiteten Wissenschaftsinformationen unter? Bei der Berlin Science Week findet derzeit ein Realexperiment statt.

Von Manfred Ronzheimer

Unter der Bezeichnung „Berlin Science Week“ (BSW) wird vom 1. bis zum 10. November eine Ansammlung von 110 Wissenschaftsevents völlig unterschiedlicher Thematik, Veranstalter und Formate angeboten, von Einzelvorträgen bis zur Großkonferenz. Die meisten von ihnen würden zwar auch ohne die BSW stattfinden, aber die BSW ermöglicht die werbliche Zusammenbindung in einem gemeinsamen Programm und weiteren Marketing-Maßnahmen. Durch diese Aggregation soll nach Absicht der Veranstalter die Außenwahrnehmung von Wissenschaft sowohl in Berlin, vor allem aber auch international gesteigert werden. Die BSW möchte sich zur „Berlinale der Wissenschaft“ entwickeln. Im Filmbereich ist Berlin in der Tat einer der drei großen Festival-Standorte. Initiator und Ausrichter der BSW ist allerdings kein öffentlicher Akteur, sondern die Falling Walls Stiftung, die aus dem großen Erfolg der „Falling Walls Konferenz“, einem innovativen Wissenschaftsevent des Medienunternehmer Sebastian Turner (Der Tagesspiegel) entstanden ist.

In dieser Konstruktion ist die BSW eine Kombination von Wissenschaftsmarketing und Stadtmarketing. Auch aus diesem Grund hat der Berliner Senat, die Landesregierung, die BSW in diesem Jahr mit 200.000 Euro unterstützt. Für das kommende Jahr ist der gleiche Betrag bereits im Doppelhaushalt eingestellt.

Auf mich, der ich als freier Wissenschaftsjournalist in Berlin arbeite, hat die BSW bei den bisherigen Durchläufen 2016 und 2017 einen ansprechenden Eindruck gemacht. Ich fand das geballte Angebot von Wissenschaft sehr nützlich für meine journalistische Berichterstattung. Natürlich habe ich auch Mängel und Chancen zur Weiterentwicklung festgestellt. Im vorigen Jahr habe ich sie in einem größeren Bericht in der taz dargestellt. Damals moniert ich: es werden zu wenig Journalisten erreicht und es werden keine neuen Wege bei der Nutzbarmachung von Wissenschaft beschritten. Ich fand die BSW unter-kommunikativ und unter-innovativ.

Mit den Veranstaltern habe ich dann im Vorfeld gemeinsam überlegt, was man bei der dritten BSW 2018 anders machen könnte. Ein Vorschlag war, die Journalisten in direkter Weise auf die Veranstaltungen der BSW hinzuweisen. Denn der Pluspunkt der großen Vielfalt ist zugleich ein Problem der Unübersichtlichkeit und der Entscheidung. Für mich selber – der ich 2017 bemängelt hatte, dass zu wenig Journalisten an den Veranstaltungen der BSW teilnahmen und über sie berichteten – war ein anderer Punkt von größerer Bedeutung. Ich wollte erreichen, dass durch eine stärkere journalistische Begleitung der Wissenschaftsveranstaltungen stärker auch kritische Gesichtspunkte und übergreifende gesellschaftliche Bezüge in die BSW hineingetragen werden. In ihrer Genese und in ihrem Ablauf verkörpert die BSW die gewohnte Wissenschaftskommunikation bzw Wissenschafts-PR. Jedes Jahr wächst hierzulande die Wissenschaftskommunikation zu größeren Dimensionen auf, während der Wissenschaftsjournalismus an Personen, Medienraum und Geld stetig abnimmt.

Ich wollte das aber nicht bejammern, sondern in einem konkreten Praxis-Ansatz vor Augen führen, was der Unterschied zwischen einem Text ist, den die Wissenschaftsjournalisten über die Veranstaltungen der BSW verfassen, und den Mitteilungen, die aus den Öffentlichkeitsabteilungen der Wissenschaftseinrichtungen verbreitet werden. Richard Friebe hatte im vorigen Jahr in FAZ und Tagesspiegel ein in dieser Hinsicht sehr schönes Kritikstück über die Verklärung islamischer Wissenschaftsgeschichte abgeliefert.

In der Richtung, dachte ich mir, müsste es auf der BSW in die Breite gehen.

Zwei Schritte standen am Anfang, bei denen ich Unterstützung erhielt. Zum einen die Aufbereitung des Programms, um sichtbar zu machen, was stattfindet, um sich bei Interesse an den jeweiligen Verstanstalter zu wenden (Ein Charakteristikum der BSW: Es handelt sich um eigenständige Veranstaltungen mit je eigener Organisation, nur das Marketing ist zentral). Das schickte ich dann in zwei Wellen an mir persönlich bekannte Kollegen sowie Mitglieder der Journalistenorganisationen, denen ich selbst angehören. An die 80 Mails kamen so zustande. Nach dieser Vorbereitungsphase wollte ich dann während der BSW kleine Pressebriefings organisieren, die täglich früh oder zur Mittagszeit oder abends stattfinden sollen, jeweils mit einem oder zwei Referenten, die an diesem oder dem nächsten Tag auf einer BSW-Veranstaltung vortrugen. Die Humboldt-Universität war auf meine Anfrage bereit, einen kleinen Raum während der BSW-Tage zur Verfügung stellen. Den Orga-Aufwand wollte ich so gering wie möglich halten. Es sollte im wesentlichen eine Form journalistischer Selbstorganisation in Gang gesetzt werden. Die Treffen sollten sich zeitlich und thematisch nach den Interessen und Möglichkeiten der Teilnehmer richten. Für den 1. November hatte ich ein Mittagsgespräch zum Thema Citizen Science eingeplant.

Die WPK-Geschäftsstelle machte eine Rundsendung unter den Berliner Mitgliedern, in der auf die Pressebriefings hingewiesen wurde. Im Unterschied an meine erste Mailing-Aktion, in der ich eine Reihe von Antworten bekam, überwiegend Absagen, blieb in der zweiten Welle die Resonanz aus. Ich will nun in der zweiten BSW-Woche über die WPK nochmal einen weiteren Versuch starten, um zu diesen kleinen Pressegesprächen zu kommen. Allerdings sind meine Erwartungen gedämpft und ich überlege bereits neue Möglichkeiten, einen Direktkontakt zwischen Wissenschafter und Journalist auf andere Weise herzustellen.

Mit dem Vorhaben „Tägliches Pressebriefing der Wissenschaftsjournalisten in der Humboldt-Uni“ verband ich neben dem Informations-Matching zu einem Thema noch eine weitere Absicht. Es sollte auch ein Austausch der Journalisten untereinander über Themen und Verlauf der BSW zustande kommen. Etwa zu Themen wie: „Ist dir aufgefallen, dass die MPG garnicht dabei ist? War jemand von euch bei der Elsevier-Veranstaltung, was wurde dort über die Deal-Verhandlungen und Open Access gesagt?“ Aber vor allem in Richtung „gesellschaftlicher Wirkung“ von Wissenschaft. Was war von den vielen Veranstaltungen wirklich wichtig an diesem Tag?

Dazu gehört auch, die politische oder gesellschaftliche Relevanz aus den einzelnen Formaten regelrecht zu „entpacken“. So etwa bei der Performance „Schädel X“, die unter einer künstlerischen Oberfläche den Einstieg in das Problem des deutschen Kolonialismus, der Herkunft von Beständen in ethnologischen und medizinischen Archiven wie auch in die aktuellen Debatten über die Rückführung solcher Gegenstände ermöglicht.

Überall auf der BSW treffe ich auf Chancen, die Angebote der Wissenschaftskommunikation wissenschaftjournalistisch aufzubohren und völlig andere Aspekte und Relevanzpunkte herauszuholen, als von den Einladern angekündigt. Voraussetzung dafür: Dabeisein! Augenzeugenschaft. Authentitizät. Eine Grundbedingung journalistischer Arbeit. Ein Beispiel: Die Humboldt-Stiftung lädt zu ihrem Jahrestreffen ins Tieranatomische Theater ein. Der Hauptvortrag soll die Antikenrezeption behandelt. Was aber macht der Chef des vormaligen Exzellenzclusters TOPOI, dessen Herz noch angefüllt mit dem Schmerz, von den Exzellenz-Juroren keine weitere Förderung zuerkannt bekommen zu haben? Er zieht den wissenschaftspolitischen Vorhang zur Seite und zeigt die Dokumente, wie willkürlich die Entscheidung im Fall TOPOI getroffen wurde. Wie soll die Öffentlichkeit von so etwas erfahren, wenn kein Journalist dabei sitzt?

Und zugleich sollten die täglichen Zusammenkünfte der Wissenschaftsjournalisten – so meine Intention – das „Wir“-Gefühl in der Weise zu befördern, dass wir über die je-individuelle Kompetenz hinaus (gute Artikel zu schreiben) auch das gemeinsame, gesellschaftsbezogene „Aufpassertum“ des Journalismus erfahrbar machen und vielleicht sogar in neuen kommunikativen Ansätzen nach außen tragen. Eine Art „Anti-Atomisierungs-Bewegung“. Das führt dann auch zur Frage der Visionsbildung und Zukunftsorientierung des Wissenschaftsjournalismus, was nicht nur ein Desiderat dieses Schreibberufs, sondern der (deutschen) Gesellschaft insgesamt ist. Dazu habe ich mich an anderer Stelle jüngst positioniert.

Wie geht es weiter? Am Dienstag ist Halbzeit der BSW. Das Glas ist sozusagen noch halb voll für einen verstärkten Einsatz des Wissenschaftsjournalimus, wofür ich mich einsetze. Egal wie es ausgeht, wird am Ende eine erkenntnisbereicherte Bilanz des „Realexperminents“ stehen: Warum es mißlang. Oder wie es doch noch gelang. Diese Story wird von uns allen geschrieben.