Wie unterscheidet sich die Qualität von Transplantationszentren? Auf der Suche nach Daten fand Journalist Volker Stollorz vor allem eines: Intransparenz. Ein Rundgang über die Datenfriedhöfe der Medizin

Quelle: CC BY NC ND Marino Gonzáles

Ich interessiere mich für den Datenjournalismus und ich kenne mich als Wissenschaftsjournalist aus mit Daten in der Medizin. Daher wollte ich ausprobieren, was man mit den Mitteln des Datenjournalismus über die Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland sagen kann.

Als ein Übungsfeld erschien mir die Transplantation von Lebern sinnvoll, weil der Bereich umstritten und überschaubar zugleich ist. Meine Antwort nach einigen Wochen intensiver Beschäftigung: Über die Qualität der Transplantationen von Lebern kann man durch Studium der öffentlich verfügbaren Daten kaum Sinnvolles lernen, allen Sonntagsreden über Transparenz im Gesundheitswesen zum Trotz.

Testfeld Lebertransplantationen: Die Collaborativ Transplant Study

Als ich mich für den Wissenschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung auf die Suche nach den systemischen Anreizen für die Manipulationen von Patientendaten auf den Wartelisten für Lebertransplantationen begab, dachte ich zunächst naiv, die seltene Operation sei sicher ein ideales Übungsfeld, um einige Methoden des Datenjournalismus zu erproben. Schließlich werden hierzulande kaum mehr als 1000 Lebern von hirntoten Spendern pro Jahr verpflanzt. Da sollte sich gut dokumentieren lassen, wie es bei der Organzuteilung zugeht und was nach der Operation mit den Empfängern der Organe passiert. Immerhin wird die Qualität der Transplantationszentren seit Jahren überprüft in der Selbstverwaltung. Ich musste lernen: Ein Irrtum.

Dabei begann meine Suche nach belastbaren Daten zu Lebertransplantationen verheißungsvoll. Ich stieß auf die „Collaborative Transplant Study“ (CTS) von Gerhard Opelz von der Universität Heidelberg. Der Transplantationsimmunologe wertet seit mehr als 30 Jahren vertraulich Daten von weltweit 500 Organtransplantationszentren aus und veröffentlicht die Erfolgsraten aller Organtransplantationen in wissenschaftlichen Studien und in einer zentralen Datenbank mit Tausenden von Infografiken. Regionale Unterschiede zwischen einzelnen Zentren kennt Opelz natürlich, veröffentlicht sie aber grundsätzlich nicht, da seine Studie auf der freiwilligen Kooperation aller Teilnehmer basiert.

80 Prozent aller Transplantationen in Datenbanken erfasst

In Deutschland stecken immerhin 80 Prozent aller Transplantationen in der Datenbank, ein Teil der Zentren verweigert aber die Teilnahme. Der Mediziner spiegelt allen Meldern regelmäßig die eigenen Ergebnisse im Vergleich zu denen der anderen teilnehmenden Zentren. Mit der direkten Rückkoppelung lässt sich die Qualität der Versorgung erkennen und verbessern. Auch können unabhängige Wissenschaftler in den erhobenen Daten Fehlentwicklungen frühzeitig registrieren, zur Diskussion stellen und wichtige Forschungsfragen beantworten. So bildet die CTS zum Beispiel als einzige Studie weltweit systematisch Unterschiede zwischen Ländern und zwischen meldenden Zentren ab.

Es ist eine Schatzkammer mit Datendiamanten, die man als Journalist leider nicht betreten, geschweige denn Ergebnisse daraus veröffentlichen darf. Man ist – ganz klassisch und eben ganz und gar nicht datenjournalistisch – auf die Aussagen und Bewertungen der Quelle Opelz angewiesen. Deren Antworten: Bezogen auf die Lebertransplantation in Deutschland ist das Fazit schockierend. Die Erfolgsaussichten für Patienten, denen eine fremde Leber transplantiert wurde, entwickelten sich seit einigen Jahren in Deutschland rückläufig. Die Überlebensraten seien inzwischen schlechter als in den meisten europäischen Nachbarländern.

Auch die Unterschiede innerhalb von Deutschland seien erheblich. In manchen Kliniken stirbt offenbar fast ein Viertel aller Lebertransplantierten noch im Krankenhaus. Das liege meist nicht an unfähigen Operateuren oder mangelhaften Abläufen, sondern vor allem daran, dass immer häufiger ältere und schwerstkranke Patienten mit schlechter Prognose ein Organ zugeteilt bekämen, zum Beispiel Leberkrebspatienten. Weil bei der Organzuteilung in Deutschland das Kriterium der Dringlichkeit zu hoch bewertet werde und die Zentren um die knappen Organe im harten Wettbewerb stünden, bekomme jenes Zentrum häufiger Lebern zugeteilt, das vermehrt schwerstleberkranke Patienten auf seine lokalen Wartelisten setze. Am Ende dieser Entwicklung sei es für eine Klinik am lukrativsten, Lebern in Sterbende zu ransplantieren.

Transplantationsgesetz steht, die Organe müssten nach den Kriterien der Dringlichkeit UND Erfolgsaussicht verteilt werden – führte nun in der Folge offenbar dazu, dass Transplanteure in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig Krankenakten ihrer Patienten auf den Wartelisten frisierten, um diese kränker erscheinen zu lassen, als sie waren. Auf diese Weise gelangten sie häufiger an Spenderorgane.

Es gibt kein nationales Transplantationsregister

Ich wollte wissen, was diese Quelle an Daten nicht preisgab. Zum Beispiel: Welche Zentren weisen schlechtere Überlebensraten aus und warum? Warum sterben an einigen Orten mehr Organempfänger im Krankenhaus als an anderen? Wie oft kommt es wo zu Komplikationen? Welcher Patient auf der Warteliste erhält überhaupt eine Leber? Und vor allem: Gibt es bei den unter Verdacht stehenden Transplantationszentren verdächtige Werte bei einigen der verfügbaren Qualitätsindikatoren? Natürlich wollte ich letztlich auch verstehen, ob die bisherigen Kriterien die Qualität der Transplantationsmedizin überhaupt abbilden. Einige dieser Fragen, so dachte ich, sollten sich bei knapp 1000 Eingriffen pro Jahr ohne Forschungsaufwand und Informatik klären lassen.

Zunächst Ernüchterung: Anders als in den USA herrscht in Deutschland Datendürre, es gibt KEIN nationales Transplantationsregister, auf dessen Finanzierung und Betrieb sich die Akteure hätten einigen können. Weder das Statistische Bundesamt noch Eurotransplant sammeln systematisch Erfolgsraten, auch im „European Liver Transplant Registry“ in Paris finden sich keine regionalen Daten sondern nur allgemeine Trends. So darf jedes Zentrum bei Patienten mit seinen angeblichen Erfolgsraten werben. Unabhängig überprüfen und vergleichen kann die Daten öffentlich niemand.

Ich gab meine Suche nach zugänglichen Daten aber noch nicht auf. In Deutschland werden einige Qualitätsindikatoren in der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern nicht nur von Gerhard Opelz ausgewertet, sondern auch vom Aqua-Institut in Göttingen. Es wurde vom Gemeinsamen Bundesauschuss der Ärzte und Krankenkassen mit der Qualitätssicherung der Versorgung betraut. Das Institut, Werbespruch „Aqua – richtungsweisend in Qualität“ hat die BQS in Düsseldorf abgelöst, die diesen Job früher geräusch- und weitgehend folgenlos erledigte. Im Bereich der Lebertransplantation müssen Kliniken zum Beispiel melden, wie viele Lebertransplantationen sie durchführen, welcher Anteil der Patienten nach einer Lebertransplantation bereits im Krankenhaus verstirbt, wie hoch der Anteil der Verstorbenen nach operativen Komplikationen ist und wie hoch der Anteil der „1-Jahresüberlebenden“ liegt. Diese und einige wenige weitere Indikatoren gehören zu den veröffentlichungspflichtigen Qualitätsindikatoren aller Organtransplantationen. Alle Daten der Qualitätssicherung müssen von den Kliniken in Form von Krankenhausqualitätsberichten veröffentlicht werden, bisher alle zwei Jahre, nach 2012 sogar jährlich. Im Prinzip kann sich jeder für alle Krankenhäuser die Anzahl der Lebertransplantationen sowie die Ergebnisse der veröffentlichungspflichtigen Qualitätsindikatoren von einer Webseite des G-BA herunterladen.

Die Daten des Aqua-Instituts

Das klang sehr schön. In mir erwachte der Datenjournalist. Der letzte verfügbare Datensatz in den PDFs stammt zwar schon aus dem Jahr 2010, erst im nächsten Jahr werden die Daten des Qualitätsreports 2012 verfügbar. Auch in den älteren Daten aber sollten sich, so dachte ich, z.B. jene Zentren aufspüren lassen, die besonders hohe Sterberaten nach Lebertransplantationen aufweisen. Meine Idee war, dass das ein Indikator dafür sein könnte, dass dort mehr sterbenskranke Patienten auf den Wartelisten geführt und damit transplantiert werden, die dann den operativen Eingriff nicht lange überleben. Eine mögliche These wäre, dass es sich dabei nicht unbedingt um die Zentren handeln muss, die Krankenakten manipuliert hatten, denn dort standen letztlich weniger kranke Patienten mit besseren Überlebenschancen auf der Warteliste.

Die Weisse Liste

Als ein Hindernis, um solche Hypothesen überprüfen zu können, erwies sich, dass die Qualitätsberichte der Krankenhäuser Datenfriedhöfe erster Güte sind. Zum Glück musste ich für meinen Testfall nicht alle rund 1200 Krankenhausberichte durchstöbern. Lebern werden nur in 24 Zentren transplantiert. Schon diese wenigen Qualitätsberichte erwiesen sich aber als eine quälende Lektüre. Die sind nicht gemacht, um gelesen zu werden. Auch das automatische Herauskopieren der Daten ist trotz entsprechender Codes eine Kunst für sich, es sei denn, man schreibt die Werte mühsam per Hand ab. Ich frage mich ernsthaft, was der Zweck solcher Veröffentlichungen sein soll. Sie stellen allenfalls Scheintransparenz her. Wie man von der Deutschen Krankenhausgesellschaft hört, wollen die Krankenhäuser sie am liebsten ganz abschaffen.

Ich wurde noch auf einen anderen Weg zu denselben Daten aufmerksam: Die Suche in der „Weissen Liste“ der Bertelsmann-Stiftung, laut Eigenwerbung der „Wegweiser im Gesundheitswesen“. Patienten und Journalisten sollen hier nach Qualitätsdaten zu Eingriffen in Krankenhäusern suchen können. Die meisten Daten, die sich dort finden, stammen letztlich aus eben erwähnten Qualitätsberichten der Krankenhäuser, werden aber aus den maschinenlesbaren XML-Dateien erstellt. Wer auf der Startseite der Weissen Liste „Krankenhaussuche“ und dann als Krankheit „Lebertransplantation“ eingibt, kann eine Stadt auswählen. Findet man dort das richtige Krankenhaus, landet man bei der Fallzahl der Lebertransplantationen aus dem Jahr 2010. Mit ein paar weiteren Tricks und Klicks, die man erst nachvollziehen muss, landet man tatsächlich bei den wenigen verfügbaren Qualitätsindikatoren.

Zwar ist diese Suche in der Tat komfortabler als die in den PDFs der Krankenhausberichte. Allerdings fehlen in der Weissen Liste neben den Prozentangaben die absoluten Fallzahlen zu den Qualitätsindikatoren, die ich für meinen „Data-Driven“-Ansatz haben wollte. So wie sie ist, dürften sich nur vereinzelt Nutzer der Weissen Liste bedienen. Selbst für erfahrene Journalisten bleiben die Daten schwere Kost, so dass sich selbst Rechercheure eher selten in diese zudem nicht sonderlich aktuellen Datenwüsten verirren dürften.

Macht nix, sagte ich mir, rund 1000 Lebertransplantationen sind nicht „Big-Data“ wie man sie für einen Vergleich der Häufigkeit von Mandeloperationen oder der Implantation von Herzschrittmachern extrahieren müsste. Also notierte ich an einem ruhigen Tag die verfügbaren Qualitätsindikatoren aller Lebertransplantationszentren in Deutschland. Der Einfachheit halber beschränkte ich meine Suche auf die postmortale Lebertransplantation (Anzahl 1072 im Jahr 2010 laut Aqua-Institut). Damit missachtete ich zum Beispiel die Leberlebendspende.

Neugierig, was die Daten hergeben? Zuvor gilt es noch kurz zu klären, warum sie überhaupt erhoben werden. Was passiert normalerweise mit den Daten der Krankenhausberichte? Die Göttinger AQUA-Institut GmbH sammelt im Auftrag des Gemeinsamen Bundesauschuss‘ immerhin 430 Qualitätsindikatoren und will so die Güte der Versorgung der Kliniken in Deutschland auswerten und abbilden. Welche Herkulesaufgabe die Analyse dieser Daten offenbar darstellt, kann man am Qualitätsreport 2011 der veröffentlichungspflichtigen Daten ablesen, der sich auf Versorgungsdaten von 2010 bezieht und doch erst 2012 erschien. Darin heißt es etwa unter dem Stichwort „Lebertransplantation“, der „Strukturierte Dialog“ bei rechnerisch auffälligen Werten in neun Kliniken im Erfassungsjahr 2010 habe ergeben, dass „nur in einem Fall Struktur- und Prozessmängel die Ursache für Auffälligkeiten waren.“ Diese klare Fehldiagnose wurde vor Bekanntwerden des Transplantationsskandals gestellt und steht damit seltsam in der Landschaft. Festzuhalten ist, dass die Qualitätssicherung des AQUA-Instituts vor dem Transplantationsskandal keinerlei relevante Qualitätsmängel erkannt hat, die Spuren in den öffentlichen Berichten hinterlassen hätten.

Die Benchmark-Berichte des Aqua-Instituts

Das Aqua-Institut verschickt aber für alle erhobenen Qualitätsindikatoren einen ausführlicheren „Benchmark-Bericht“ an jedes Krankenhaus. Diese internen Berichte enthalten erheblich umfassendere Daten als die veröffentlichten Krankenhausqualitätsberichte, werden aber von den Kliniken leider fast nie veröffentlicht. Sie dienen angeblich der internen Qualitätssicherung der Kliniken. Solange keine Beschwerde aus dem Aqua-Institut kommt, können Kliniken diese Berichte in den Papierkorb werfen, wenn sie das wollen. Nur wenn eine Klinik bei einem Indikator aus einem zuvor von Experten festgelegten Referenzbereich fällt, bewertet eine externe Fachkommission im Auftrag des Aqua-Instituts Auffälligkeiten und leitet dann – eventuell – Maßnahmen im Rahmen eines „Strukturierten Dialogs“ ein. In diesen Fachkommissionen sitzen dann auch Vertreter der Kliniken, die selber Lebertransplantationen durchführen. Beim Aqua-Institut waren das zum Beispiel zuletzt auch Transplantationsmediziner aus Regensburg. Das bedeutet: Jene, die Patientendaten manipulierten, redeten mit bei der Bewertung von Auffälligkeiten!

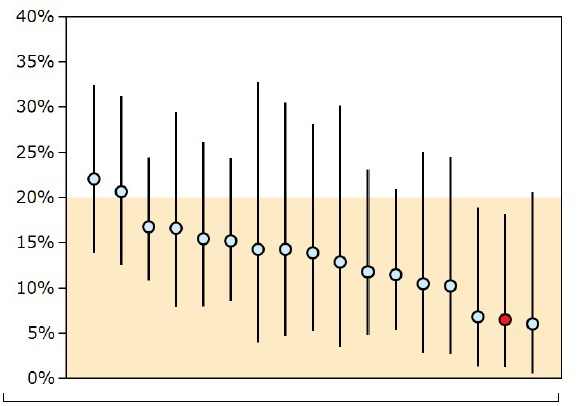

Die Grafik weist die Prozentzahl der Patienten aus, die im Jahr 2010 nach einer Lebertransplantation noch im Krankenhaus verstarben. Eingegangen sind die Zahlen von 17 Kliniken, in denen mehr als 20 Lebertransplantationen vorgenommen wurden. Rot umrandet ist das Ergebnis für das Klinikum in Aachen.

Grafik: Aqua-Benchmark-Report 2011, „Modul LTX-Lebertransplantation 2011“

Durch Zufall fand ich auf der Webseite des Uniklinikums Aachen einen der „Benchmark-Berichte“ über das Lebertransplantationsprogramm, weil diese Aqua-Auswertungen dort erfreulicherweise online gestellt werden. Das ist lobenswert, denn anhand der PDF-Datei „Modul LTX-Lebertransplantation 2011“ konnte ich endlich die Struktur der Aqua-Benchmark-Reports verstehen. In dem Dokument finden sich nicht nur alle Indikationen zu Lebertransplantationen, sondern erstmals ein echter Vergleich der Qualitätsindikatoren zwischen allen Transplantationszentren, die 2010 Lebern verpflanzt haben (siehe Grafik 1).

Wenn ein Zentrum es denn will, kann es sich bei heiklen Befunden anstrengen, besser zu werden, das ist wohl die Idee hinter dieser Form der Qualitätssicherung. Es ist im Grunde die Idee von Gerhard Opelz, ein ehemaliger Mitarbeiter hat sie offenbar versilbert. Leider bleiben Öffentlichkeit, Patienten und auch Journalisten bei diesen heiklen Vergleichen erneut außen vor. Der einsame „Benchmark-Bericht“ erklärt dem Datenjournalisten zwar, wo das Klinikum Aachen 2011 stand im Vergleich, nicht aber, wie gut die anderen Zentren sind. Genau das wollte ich aber herausfinden.

Kein unlösbares Problem, dachte ich. Einfach die „Benchmark-Berichte“ aller 24 Kliniken anfordern und anhand der roten Punkte den jeweiligen Orten zuordnen. Schon wieder ein Irrtum; die Berichte dürfen, müssen aber von den Krankenhäusern nicht veröffentlicht werden. Und daher werden sie meist nicht herausgegeben. Das Aqua-Institut wiederum darf sie nicht herausgeben. Pech.

Also musste ich mir als Datenjournalist mein eigenes „Benchmarking Lebertransplantation“ zusammensuchen, auf der Basis der Datenwüsten in den Krankenhausqualitätsberichten und der Weissen Liste oder der Tätigkeitsberichte der Transplantationszentren der Deutschen Stiftung Organtransplantation, in denen jedes Krankenhaus jedoch ein bisschen anders meldet. Wer ein bisschen Excel beherrscht, kann eine Art „Rangliste“ aller Lebertransplantationszentren zumindest für die öffentlich verfügbaren Indikatoren zusammenstellen. Das vorläufige Ergebnis meiner kleinen Datensammlung: Man erkennt erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Transplantationszentren, etwa bei der Zahl der noch in der Klinik verstorbenen Patienten.

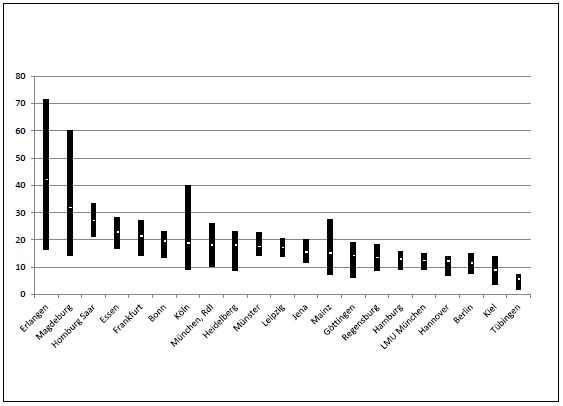

Sterblichkeit in Unikliniken nach Lebertransplantationen in Prozent zwischen 2007 und 2011. Die Grafik zeigt die höchste, niedrigste und den Mittelwert der Sterblichkeit in diesem Zeitraum. Wenn diese Zahlen tatsächlich die Wirklichkeit widerspiegeln, dann hat die Leber-Transplantationsmedizin an einzelnen Standorten ein Erklärungsproblem. Wenn nicht, dann gibt es ein Problem bei der Qualitätsmessung, die den Namen Messung wohl kaum verdient. Basis der Angaben sind die Tätigkeitsberichte, veröffentlicht bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

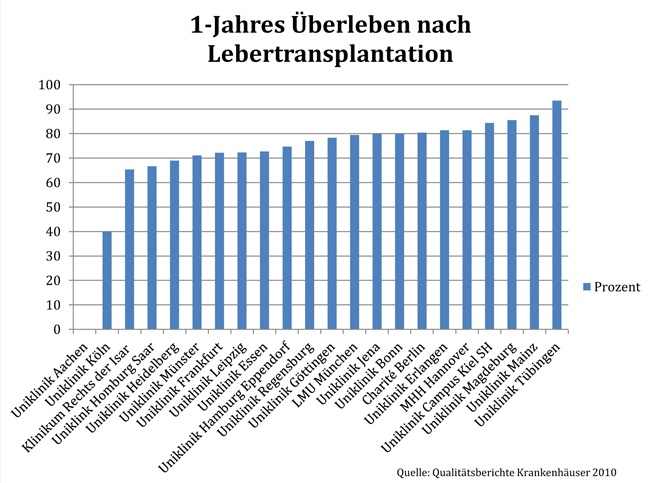

Anteil der Patienten, die auch ein Jahr nach der Transplantation noch am Leben sind in Prozent. Basis der Angaben sind die Qualitätsberichte der Krankenhäuser 2010.

Von den Patienten, die die Klinik lebend verlassen konnten, starben in manchen Kliniken im ersten Jahr noch einmal deutlich mehr als andernorts. Bei dieser Rate des „1-Jahresüberlebens“ nach Lebertransplantationen werden allerdings nur Patienten gezählt, bei denen der Status des Organempfängers aus dem Jahr 2009 im Jahr 2010 bekannt war. Offenbar ist nicht in jedem Fall klar, ob ein Organempfänger ein Jahr nach der Transplantation noch lebt oder schon verstorben ist. Präzise Angaben zur Sterblichkeit kann man so kaum erwarten. Zudem sind die Fallzahlen für eine aussagekräftige Statistik ziemlich klein.

Immerhin. Ich schien meinem ersten Ziel nahe. Ich hatte Daten. Oder? Als ich dem Leiter der CTS meine krude Datenauswertung nicht ohne Stolz schickte, schlief er eine Nacht drüber und antwortete dann kurz und knapp: „Wenn man die Zahlen mit unseren vergleicht, lässt sich feststellen, dass bei AQUA offenbar einige Fälle fehlen, wir haben nämlich mehr Fälle in unserer Datei.“ Bei der Zahl der Patienten mit „unbekannten Status“ gibt es sogar in beiden Sammlungen Probleme, irgendwie verschwinden Transplantierte aus der Nachsorge, was übrigens kein gutes Omen für die Qualität der Dokumentation in Deutschland ist. Gerhard Opelz hält die verfügbaren Aqua-Daten in der publizierten Form für „wertlos“, um die Qualität der Transplantationsmedizin zu verbessern. Wertlos? Alle Mühe umsonst?

Die Qualität der Daten ist mangelhaft

Ich bin bei meinem ersten traurigen Fazit: Es ist eine Warnung an alle motivierten Datenjournalisten. Bevor jemand weitreichende Schlüsse aus öffentlich zugänglichen Daten der Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung zieht, sollte er die Qualität der Quellen überprüfen.

Ich nahm mir zwei Einzelfälle vor und wurde stutzig. In dem Qualitätsbericht des Uniklinikums Aachen werden für das Jahr 2010 acht Lebertransplantationen gemeldet, in der Weissen Liste aber stehen nur zwei. Dieselbe Quelle, zwei verschiedene Werte. Wie kann das sein? Einige Emails später lässt sich nur sagen, dass sich keiner die Unterschiede erklären kann. Noch ein Einzelfall: Dieses Mal will ich die Angaben des Uniklinikums Leipzig prüfen, das Anfang des Jahres nach Göttingen, Regensburg und dem Klinikum Rechts der Isar in München in die Schlagzeilen geraten war. Nach Presseberichten war es dort bei immerhin 37 Lebertransplantationen zu Unregelmäßigkeiten bei der Organzuteilung gekommen, zwei Oberärzte wurden entlassen, der Leberchirurg beurlaubt. Um die Zahl der Manipulationsvorwürfe einordnen zu können, wollte ich schlicht prüfen, wie viele Lebern in Leipzig denn pro Jahr transplantiert werden, also z.B. im Jahr 2010, in dem ein Teil der Manipulationen erfolgt sein soll.

Da ich inzwischen wusste, dass Leipzig nicht an der freiwilligen CTS-Studie teilnimmt, war ich besonders neugierig zu erfahren, wie gut das Uniklinikum im Krankenhausqualitätsbericht und in der Weissen Liste abschneidet. Nach Telefonaten, Konsultationen und der Entnahme der Daten aus den verfügbaren Qualitätsberichten der Uniklinik Leipzig ergab sich ein verwirrendes Bild. Schon bei der Dokumentation der bloßen Anzahl der Lebertransplantationen fand sich ein ziemlicher Datensalat. So steht im Jahresbericht des Uniklinikums Leipzig für das Jahr 2010 die stolze Zahl von 85 postmortalen Lebertransplantationen. Unter Abschnitt C-1-1 im Qualitätsbericht des Klinikums liest man unter „Erbrachte Leistungen Lebertransplantationen“ die Anzahl 63 für dasselbe Jahr („Dokumentationsquote 100 Prozent“). Unter C-5 im Abschnitt zur „Umsetzung der Mindestmengenverordnung“ steht bei Lebertransplantationen die Zahl 94. Schaut man auf die Qualitätsindikatoren des Aqua-Instituts, findet man bei der Anzahl der im Krankenhaus verstorbenen Lebertransplantierten als Bezugsgröße die Zahl 78, die damit der dem zuständigen Aqua-Institut gemeldeten Zahl der postmortalen Lebertransplantationen entsprechen dürfte. Komplett verwirrend wird es für den, der in die Weisse Liste schaut: Dort finden sich für das Jahr 2010 nur 52 Lebertransplantationen.

Wie viele Lebern zum Beispiel in Leipzig tatsächlich transplantiert wurden, ist rätselhaft

Wie kommt es zu solchem Datenmüll? Beim Aqua-Institut erfahre ich auf Nachfrage eine Menge über verschiedene Datenabfrageroutinen. Krankenhäuser mussten bisher zudem nicht 100 Prozent ihrer Behandlungsfälle dokumentieren. Einige Lebern durften Kliniken zwar abrechnen, bei der Qualitätssicherung aber weglassen. Wie ich inzwischen weiß, soll zumindest dieser Fehler für die Erhebungswelle 2013 abgestellt worden sein.

Tatsächlich soll laut den neuen „Richtlinien über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern“ künftig bei Organtransplantationen von den Krankenhäusern eine hundertprozentige Dokumentationsquote verlangt werden. Angesichts der öffentlichen Diskussionen um das deutsche Organtransplantationsverfahren sei das von „allen Beteiligten als notwendiges Signal angesehen worden“, erklärte Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzende des G-BA dem Deutschen Ärzteblatt.

Eine geringere Dokumentationsquote könne den Eindruck erwecken, dass damit ein Anreiz für Verschleierungen geschaffen würde. „Eine Toleranz von zwei Prozent reicht ja aus, um das zu verstecken, was man verstecken will“, so Hecken. „Deshalb haben wir gesagt: Trotz möglicher technischer Probleme verlangen wir eine hundertprozentige Dokumentationsquote.“ Wenn ein Datensatz nicht übersendet wird, soll das künftig bei Organtransplantationen 2.500 Euro Strafe kosten. Zum Vergleich: Die Erstattung einer Lebertransplantation wird bei Schwerkranken schon mal mit mehr als 100 000 Euro verrechnet, egal ob der Patient nach der Operation weiterlebt oder noch in der Klinik verstirbt.

Es soll also nach dem Skandal einiges besser werden, auch für die nächste Generation der Datenjournalisten. Was aber war nun eigentlich in Leipzig los? Selbst die Pressestelle der Uniklinik braucht eine ganze Weile, um sich im „komplexen Datensalat“ zurechtzufinden. Dann kommt eine schriftliche Antwort: Danach könnten sich „Abweichungen gegenüber anderen Zahlen aus anderen Erfassungsgrundlagen“ oder „abweichenden Erfassungszeitpunkten (Entlassungszeitpunkt oder Zeitpunkt der Transplantation)“ ergeben. Die Zahl 52 in der Weissen Liste könne man „überhaupt nicht nachvollziehen“, womöglich sei das „ein Zwischenstand für ein laufendes Jahr.“ Schon möglich. Aber was sollen Patienten dann mit diesem Datenschrott anfangen? Wer trägt die Kosten für die Nebenwirkungen von falschen Entscheidungen, die Patienten auf der Basis unsinniger Daten treffen? Wie sollen Journalisten mit solchen „Qualitätsdaten“ umgehen? Besser die Finger davon lassen? Das wünschen sich vermutlich alle Beteiligten.

Öffentlicher Druck ist nötig, damit die Dokumentation der Daten sich bessert

Damit bin ich bei meinem zweiten Fazit. Bisher setzt das System der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen in weiten Teilen auf Intransparenz. Selbst dort, wo Daten gesetzlich offen gelegt werden müssen, bereiten Akteure diese in der Regel so auf, dass aussagekräftige Ergebnisse in den Datenwüsten verloren gehen. In dieser Lage werden die meisten Journalisten früher oder später entnervt aufgeben oder sich auf die Auswertungen von Krankenkassen verlassen, die aber Parteien im Diskurs sind, schon weil sie die Interessen der Versicherten und Patienten ausbalancieren müssen. Für einen Journalismus über „Public Issues“ im Gesundheitswesen müsste also zunächst einmal der Zugang zu Daten dringend verbessert werden, dafür bräuchte es mehr öffentlichen, sprich journalistischen Druck. Und Datenjournalisten, die Quellen prüfen können. Und Ressourcen, so einen anspruchsvollen Journalismus zu betreiben.

Der Autor Volker Stollorz ist Diplom-Biologe. Seit 1991 ist er Wissenschaftsjournalist, derzeit arbeitet er für überregionale Zeitungen und Magazine, Hörfunk und Fernsehen.

Der Autor Volker Stollorz ist Diplom-Biologe. Seit 1991 ist er Wissenschaftsjournalist, derzeit arbeitet er für überregionale Zeitungen und Magazine, Hörfunk und Fernsehen.

Follow @stollovo