Das Anschärfen von H5N1-Viren sollte Anlass sein, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu zu justieren, kommentiert MARKUS LEHMKUHL

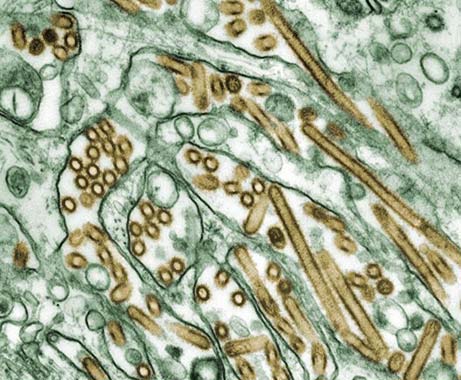

Elektronenmikroskopische Aufnahme von H5N1 (Virus ist digital golden nachgefärbt)(Photo Credit: Cynthia Goldsmith Content Providers: CDC/ Courtesy of Cynthia Goldsmith; Jacqueline Katz; Sherif R. Zaki/Wikimedia)

Ein neues H5N1 Virus ist in der Welt, das sich als sehr wandlungsfähig erwiesen hat. Binnen weniger Wochen ist es mutiert. Es hat sich in der veröffentlichten Meinung von einem extrem bedrohlichen Killer in ein zwar nicht völlig harmloses, aber doch beherrschbares Stück Grundlagenforschung verwandelt. Sein Nutzen wird mindestens von WHO – und mittlerweile mehrheitlich auch vom US-amerikanischen National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) – als größer eingeschätzt als seine Risiken. Ron Fouchier, der verantwortliche Schöpfer des Virus vom Erasmus Medical Center in Rotterdam, nannte es noch am 27.11. 2011 „probably one of the most dangerous viruses you can make“. Wohl, hoffentlich, wahrscheinlich eine Übertreibung: Ende März begründete der Vorsitzende Robert Keim das Einlenken des NSABB gegenüber der New York Times so: Die Version des Forschungspapers, das für die Empfehlung der WHO und das Einlenken des NSABB maßgeblich war, habe sich wesentlich von dem unterschieden, das wenige Monate zuvor auf dem Tisch lag. Dieses Manuskript hatte das NSABB Ende Dezember bewogen, sich gegen seine Veröffentlichung in Science auszusprechen, was manche Beobachter in Deutschland dazu nötigte, dies als eine Art von Zensur freier Wissenschaft zu bewerten.

Es gibt aus meiner Sicht mindestens drei Dinge, die verstörend sind, und einer großen Aufmerksamkeit bedürften:

- Wie kann sich ein von „einem Menschen gemachter Virus, der – einmal freigesetzt – die Weltgeschichte veränderte“ (Martin Enserink am 27.11.2011 in Science Insider), so schnell wandeln?

- Ist das große Vertrauen in die wissenschaftliche Selbststeuerung in diesem Fall gerechtfertigt? Besteht so etwas wie ein gesellschaftlicher Konsens, dass eine Abwägung von Nutzen und Risiken der Veröffentlichung potentiell brisanter Informationen in einzelnen Expertengremien auf der Basis von unterschiedlichen Versionen eines Forschungspapers vorgenommen werden sollte, ohne dass andere gesellschaftlich relevante Akteure und/oder durch Wahlen legitimierte Instanzen beteiligt werden und ohne dass unabhängig geprüft wird, welche der offenbar flexiblen Einschätzungen der Gefährlichkeit des Virus die angemessenste ist?

- Ist der gesetzliche Regulierungsrahmen vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der so genannten synthetischen Biologie tatsächlich ausreichend, wie besonders von Wissenschaftlern immer wieder betont wird? Ändert sich etwas, wenn die Differenz zwischen einer Publikation über die Genetik eines Organismus und seiner physischen Existenz zu verschwimmen beginnt, was derzeit zwar noch nicht der Fall ist, aber worauf gerade die synthetische Biologie zielt? Muss die Publikation möglicherweise rechtlich dem konkreten Zugriff auf solche Organismen gleichgestellt werden? Müssen also nicht lediglich Zugriff, Umgang und Freisetzung manipulierter Organismen Gegenstände der Regulierung sein, sondern schon das „Rezept“, diese zu „kreieren“?

Es wäre vermessen, diese Fragen hier beantworten zu wollen. Sie vermögen nur zu plausibilisieren, warum dieses Ereignis erhebliche Resonanz im Wissenschaftssystem erzeugt hat, das eine politische Beschneidung des eigenen Betätigungsfeldes fürchtet und damit eine Beschneidung seiner Freiheit. Und sie machen deutlich, warum es eines gesellschaftlichen Diskurses bedarf, der nicht auf die Wissenschaft beschränkt bleiben darf. Wenn ein solches Virus erschaffen wird, darf die Abwägung des Für und Widers nicht allein Sache der Wissenschaft bleiben.

Eine Neujustierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft

Es handelt sich hier um einen gesellschaftlich hoch relevanten Einzelfall, in dem mutmaßlich dysfunktionale Selbststeuerungsmechanismen des wissenschaftlichen Reputationswesens und tatsächliche oder zu erwartende Forschungsfortschritte besonders auf dem Gebiet der synthetischen Biologie einen gesellschaftlichen Vertrauensverlust katalysieren können, der mindestens punktuell eine Neujustierung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und seiner gesellschaftlichen Umwelt ins Blickfeld rücken lässt. In genau diesen Kontext gehört die Deutung, es handele sich bei diesem Virus um einen „typischen Fall der dual-use Problematik“, wie sie etwa der Präsident der Leopoldina, Jörg Hacker, vorgeschlagen hat. Mit dieser Deutung wird ein auf den ersten Blick verstörendes neues wissenschaftliches Ereignis in den wissenschaftlichen Regelbetrieb überführt, mit dem die Wissenschaft vorgeblich umzugehen gelernt hat. Entsprechend handelt es sich um eine Einlassung, die die Notwendigkeit einer Neujustierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft verneint.

Aus normativer Sicht wäre allerdings genau über diese Frage ein öffentlicher Diskurs nötig, in dessen Verlauf sich Konsens bzw. Dissens darüber herausbildet, ob diese zum Beispiel von Jörg Hacker vorgeschlagene Deutung allgemein zustimmungsfähig ist. Die Relevanz und damit die Erwünschtheit eines Diskurses ergibt sich dabei nicht nur daraus, dass man wissen muss, wie gefährlich dieses Virus denn nun tatsächlich ist. Sie ergibt sich gerade auch daraus, dass die Gefährlichkeit vom maßgeblichen Forscher offenbar übertrieben dargestellt wurde. Genau das nährt den Verdacht, dass wissenschaftliches Handeln nicht (mehr) vorbehaltlos als „wahrheitsgetrieben“ zu verstehen ist, sondern dass sich mindestens in Einzelfällen ein Spannungsverhältnis eingestellt hat zwischen dem karriere-relevanten Reputationserwerb einerseits und der am allgemeinen Nutzen orientierten wissenschaftlichen Wahrheitssuche andererseits.

Wenn ein einzelner Forscher bei der Darstellung seiner Ergebnisse die Gefährlichkeit des Geschaffenen übertreibt und augenscheinlich genau dies für geeignet hält, binnen- und außerwissenschaftlich mit Blick auf den Reputationserwerb Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann ist das ein Alarmsignal. Genau so alarmierend ist der Umstand, dass einzelne Wissenschaftler zu einem Zeitpunkt, als sie noch von der großen Gefährlichkeit dieses Virus ausgehen mussten, mit Bezug auf die Forschungsfreiheit unverhohlen forderten, die Ergebnisse müssten so detailliert publiziert werden, dass man sie wiederholen kann.

Der Dual-Use Diskurs braucht dringend einordnenden Journalismus

Eine Gesellschaft, die der Selbststeuerung der Wissenschaft vertraut wie unsere, muss ausschließen können, dass Dysfunktionen dieser Selbststeuerung einem Streben nach immer spektakuläreren Erkenntnissen Vorschub leisten. Dieser gesellschaftliche Anspruch ist abhängig vom Wissenschaftsgebiet, um das es geht, von unterschiedlicher Dringlichkeit. Es ist aber gesellschaftlich hoch relevant und unbedingt legitim, im Angesicht eines vermeintlich tödlichen Virus etablierte Routinen wissenschaftlicher Selbststeuerung wie das freie Publizieren zu hinterfragen und punktuell zu dispensieren. Influenzaforscher wie Hans-Dieter Klenk, die für eine uneingeschränkte Publikation eintraten, müssen sich fragen lassen, ob sie so mir nichts dir nichts unbeabsichtigte Nebenfolgen der Publikation mit hinreichender Sicherheit dem Nutzen eines freien Flusses von Informationen nachordnen können.

Darüber hinaus ergibt sich die Legitimität des gesellschaftlichen Anspruches auf Mitsprache daraus, dass thematisiert werden muss, ob auf Killervirus 1, Killervirus 2, 3 und 4 folgen und letztlich unklar bleibt, ob diese Viren wegen ihres potentiellen Nutzens für die Verhütung von Pandemien und dergleichen geschaffen worden sind oder ihre Existenz nicht auch oder gar vorrangig dem Reputationsgewinn zuzuschreiben ist, den ihre Schöpfer sich von dieser Art der Kreativität versprechen. Das wäre dann eine „dual-use-Problematik“, die durchaus nicht als typisch und damit unausweichlich zu verstehen wäre, sondern als Ergebnis einer dysfunktionalen wissenschaftlichen Selbststeuerung, der man mit geeigneten Mitteln entgegentreten muss.

Ein öffentlicher Diskurs dieser Art ist nach wie vor nicht denkbar ohne einen unabhängigen Journalismus, der ihn orchestriert, moderiert und kommentiert. Er ist aber mindestens in Deutschland allenfalls in Ansätzen zustande gekommen, getragen von einer kleinen Gruppe spezialisierter Journalisten, die für Leitmedien wie FAS, FAZ, Zeit, Spiegel oder SZ die Wissenschaft beobachten. Einzelne kleinere Zeitungen wie der Berliner Tagesspiegel sind Ausnahmen einer Presselandschaft, an der dieses Ereignis vorbei gezogen ist, ohne mehr zu hinterlassen als einige wenige, nachrichtlich orientierte Stücke, aus denen wenig mehr hervorgeht, als dass die NSABB die Zeitschrift Science aufforderte, die eingereichte Publikation vorerst nicht zu drucken. Außerdem erfährt man darüber hinaus, dass die WHO eine Publikation befürwortet hat und dass die NSABB sich dieser Ansicht mehrheitlich angeschlossen hat. Eine problematisierende Einordnung fand – in der Breite jedenfalls – nicht statt.

Es bietet sich an, einige der vielleicht wichtigsten Gründe dafür zusammenzutragen. Es sind hypothetische Erklärungen, die sich aus dem ableiten, was man über die Selektivität des Wissenschaftsjournalismus mit einiger Sicherheit sagen kann. Diese Diagnosen sind hilfreich, um eine Diskussion über die Barrieren anzuregen, die einer breiteren Thematisierung eines hoch relevanten wissenschaftlichen Ereignisses entgegenstanden, das angesichts der oben aufgeworfenen Fragen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte.

Warum berichtete die deutsche Presse erst verzögert? Keine Initialzündung

Kennzeichnend für die Berichterstattung der deutschen Presse war, dass ihr die Initialzündung fehlte. Die meisten Pressetitel steigen in die Geschichte erst ein, als sie schon auf einem vorläufigen Höhepunkt ist, nämlich kurz vor Weihnachen 2011. Da forderte die NSABB Science auf, auf die Publikation des Forschungspapers vorerst zu verzichten, weil ernste Risiken für die Biosicherheit zu befürchten seien. Nimmt man nur die Berichterstattung einzelner Zeitungen als Referenz, dann fällt diese Entscheidung praktisch vom Himmel.

Dass ein mutmaßlich hoch gefährliches Virus geschaffen worden war und sich die NSABB um eine Abschätzung der Risiken bemühte, hatten die Leser von Science Insider am 23. November 2011 erfahren. Am 27. November griff die FAS den Artikel auf und machte den Sachverhalt in Deutschland bekannt. Dies blieb aber fast ohne Resonanz. Die Volltextdatenbank Genios, die zwar nicht alle Printtitel in Deutschland erfasst, aber eine große Zahl, weist drei regionale Tageszeitungen aus, die diesen Sachverhalt schon Anfang Dezember 2011 aufgegriffen haben. Erst mit der Entscheidung der NSABB kurz vor Weihnachen 2011 wird das Virus punktuell zu einem Ereignis, das weitestgehend nachrichtlich behandelt wird. Nachdem dieses Thema zu Weihnachten 2011 breit aufgegriffen worden war, wurden die Empfehlung der WHO Anfang März und schließlich die Zustimmung des NSABB Anfang April, die Ergebnisse zu publizieren, relativ breit aufgegriffen, in aller Regel nachrichtlich. Ein Bestreben, dieses Thema etwas ausführlicher zu thematisieren, ist abgesehen von einigen Leitmedien nicht zu erkennen.

Zur Erklärung dieser Medienresonanz drängen sich im Wesentlichen zwei Bezüge auf:

- Der Bezug zur journalistischen Typisierung von Ereignissen und Themen.

- Der Bezug zum so genannten Intereffikationsmodell, das die Berichterstattungsleistung der Massenmedien in Beziehung setzt zum Angebot an Pressemitteilungen von Interessengruppen oder politischen Instanzen. Wie der Name des Modells schon sagt, wird diese Beziehung als ein wechselseitiges „Ermöglichungsverhältnis“ beschrieben.

Die Referenz auf die journalistische Typisierung des Themas dürfte hinreichend sein, um zu erklären, warum erst spät von einer konsonanten Berichterstattung gesprochen werden kann in dem Sinne, dass eine größere Zahl von Pressetiteln ein Ereignis zur gleichen Zeit thematisiert. Entscheidend dürfte die Schwierigkeit gewesen sein, insbesondere die Berichterstattung der FAS, die als erste das Thema aufgriff, als „Neuigkeit“, als news zu typisieren und entsprechend zu behandeln. Dazu beigetragen haben dürfte, dass ein in Zeit und Raum klar abgrenzbares Ereignis fehlt, an das in zeitlicher Hinsicht unmittelbar hätte angeschlossen werden können. Dieses Problem wäre unter Umständen dann von untergeordneter Bedeutung gewesen, wäre das, was die FAS veröffentlicht hat, als vormals völlig Unbekannt zu werten gewesen. Dies war aber nicht der Fall. Es macht sich schlecht in einer Nachricht, wenn das Bekanntwerden des Sachverhaltes schon eine Woche zurückliegt.

Entsprechend hatte der deutsche Journalismus offenbar Schwierigkeiten, den FAS-Artikel in die Routinen der Nachrichtenproduktion zu überführen. Weiterhin erklärungskräftig dürfte sein, dass Schwierigkeiten bestanden, insbesondere die politische Bedeutung des Ereignisses unmittelbar zu überschauen. Entsprechend ist es wohl in der großen Mehrzahl der Fälle als reines Wissenschaftsthema typisiert worden, was zwar bei einigen Leitmedien nicht mehr gleichbedeutend ist mit seiner journalistischen Marginalisierung, wohl aber in der Breite des deutschen Journalismus. Aber selbst dort, wo die politische Bedeutung als hoch eingeschätzt wurde, dürfte das Fehlen der Resonanz im politischen System einer routinierten politischen Thematisierung entgegengestanden haben. Die Typisierung als Wissenschaftsthema dürfte neben der Schwierigkeit, seine politische Bedeutung abzuschätzen, auch dazu beigetragen haben, dass dieser Ereigniszusammenhang keine größere Zahl von problematisierenden Hintergrundberichten veranlasst hat und warum ein gesellschaftlicher Diskurs nicht in nennenswertem Ausmaß vom Journalismus selbst initiiert wurde.

Einige Gründe für die mangelnde Medienresonanz

Das Intereffikationsmodell kann ebenfalls als Referenz herangezogen werden, um die Struktur der Berichterstattung zu plausibilisieren. Die Typisierung unmittelbar nach dem FAS Artikel wäre sicherlich anders verlaufen, hätte die Geschichte eine nennenswerte Resonanz außerhalb der Wissenschaft nach sich gezogen. Natürlich hätte sich ein gänzlich anderer Berichterstattungausstoß dann ergeben, wenn etwa Bundeskanzlerin Merkel oder andere hochrangige Akteure des politischen Zentrums angesichts der Schöpfung eines mutmaßlich tödlichen Virus öffentlich ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht hätten. Das Ereignis hätte sich von einem Wissenschaftsthema in ein politisches, und damit relevantes öffentliches Thema verwandelt, das mit den gängigen journalistischen Routinen bearbeitet werden kann. Das berühmteste Beispiel dieser Art ist das Klonschaf Dolly, das es 1997 in Deutschland ohne die große Resonanz im politischen System mit einiger Sicherheit nicht über einige Wissenschaftsseiten hinaus geschafft hätte.

Es gibt wie häufig in ähnlich gelagerten Fällen durchaus Anlass, die Berichterstattungsleistung der deutschen Presse zu problematisieren, etwa die Schwierigkeiten der Wissenschaftsredaktionen auch der Leitmedien, wissenschaftssoziologische Einsichten in Selektionsroutinen einzubeziehen oder Wissenschaftsthemen zu politisieren. Oder die Schwierigkeiten von Politik-Redaktionen, wissenschaftliche Expertise zu akkumulieren. Allerdings wird man der Auffassung sein dürfen, dass Leistungen und Fehlleistungen der Presse in diesem Fall hinter der Problematisierung der Rolle des politischen Zentrums zurückstehen, das sich zu dem Gegenstand praktisch nicht geäußert hat. Die öffentliche Arena wird bei H5N1 genau wie bei der synthetischen Biologie dominiert von Wissenschaftlern und deren Deutungen. Dies ist angesichts der Fragen, die dieses Virus aufwirft, schwer zu begreifen. Diese Fragen sind zu gewichtig, um sie nur von der Wissenschaft beantworten zu lassen. Immerhin steht nicht weniger als eine Neuverhandlung einer in die Jahre gekommenen politischen Überzeugung an, die der damalige Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgers (CDU) 1997 so fasste: „Die Biotechnologie ist keine Risikotechnologie!“

Der Autor Markus Lehmkuhl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Wissenschaftskommunikation der Freien Universität Berlin. Er leitet die Redaktion von meta seit 2007.

Der Autor Markus Lehmkuhl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Wissenschaftskommunikation der Freien Universität Berlin. Er leitet die Redaktion von meta seit 2007.